Comptes Rendus Palevol

23 (5) - Pages 69-83

Comptes Rendus Palevol

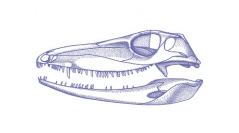

23 (5) - Pages 69-83Les reconstitutions d’animaux disparus jouent un rôle important dans la paléontologie des vertébrés. Ces reconstitutions représentent des hypothèses visuelles concernant la morphologie originale des vertébrés qu’elles représentent, qui peuvent être testées à l’avenir au fur et à mesure que des informations supplémentaires deviennent disponibles grâce à la découverte de nouveaux spécimens et au réexamen de spécimens déjà collectés. Dans cette contribution, nous soutenons que la valeur scientifique de la reconstitution d’un vertébré fossile va au-delà de la simple présentation d’une hypothèse visuelle, car le processus de création d’une reconstitution est lui-même analytique et hypothético-déductif. Des ébauches successives de la reconstitution représentent des hypothèses visuelles provisoires qui peuvent être testées sur la base de leur cohérence interne et de leur concordance avec les preuves empiriques concernant le taxon éteint qui fait l’objet de la reconstitution. L’affinement itératif de la reconstitution au cours de séries successives de tests et de modifications est susceptible de conduire à des découvertes sur l’anatomie du sujet, certaines possibilités anatomiques étant rejetées et d’autres jugées plausibles. Ces découvertes anatomiques, appelées ici inférences de premier ordre, peuvent à leur tour conduire à des inférences de second ordre sur la morphologie fonctionnelle, ou d’autres aspects de la paléobiologie. Trois études de cas de la paléontologie des dinosaures, concernant respectivement le crâne de l’hadrosauridé Edmontosaurus Lambe, 1917, le membre antérieur du cératopsidé Pachyrhinosaurus Sternberg, 1950 et le membre postérieur d’un cératopsidé indéterminé, sont présentées pour illustrer comment le processus de reconstitution peut être une source fertile de découvertes.

Reconstruction, hypothèse visuelle, illustration, Ceratopsidae, Hadrosauridae, rendu orthographique